别的地方一年过四季,但云南人却多了一个“菌季”。

从6月到9月,云南的山林里、松树下、腐叶层,成百上千种野生菌顶破苔衣钻出来,这段时间菜市场里菌子堆成小山,饭馆菜单全是“见手青炒肉”“鸡枞汤”……

据了解,云南是全球野生菌品种和数量较多的地区。全球已知野生食用菌2500余种,云南有900余种,约占全球种类的36%,同时占全国野生菌种类的90%。

01、菌菇做得好,肉也比不了

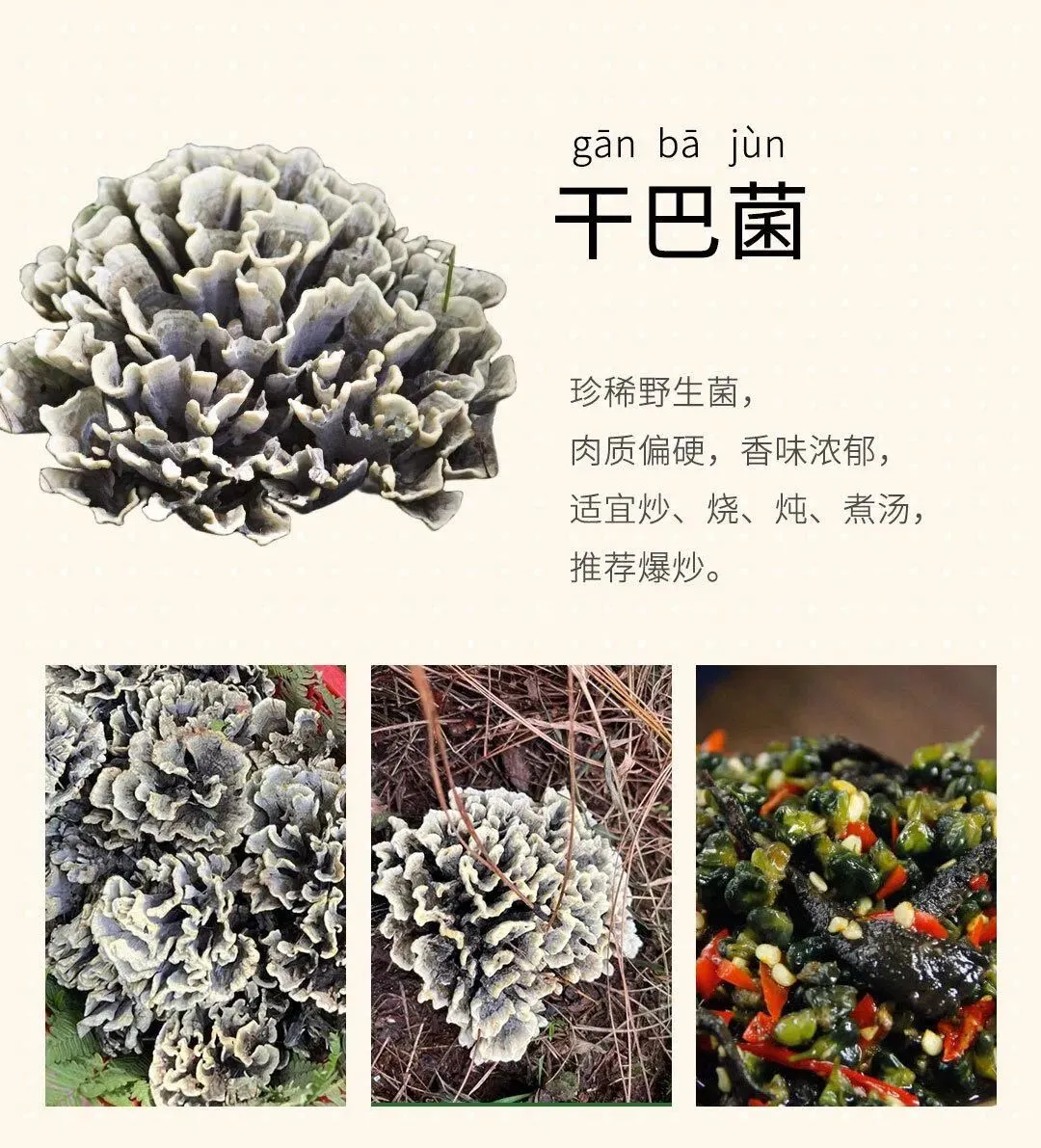

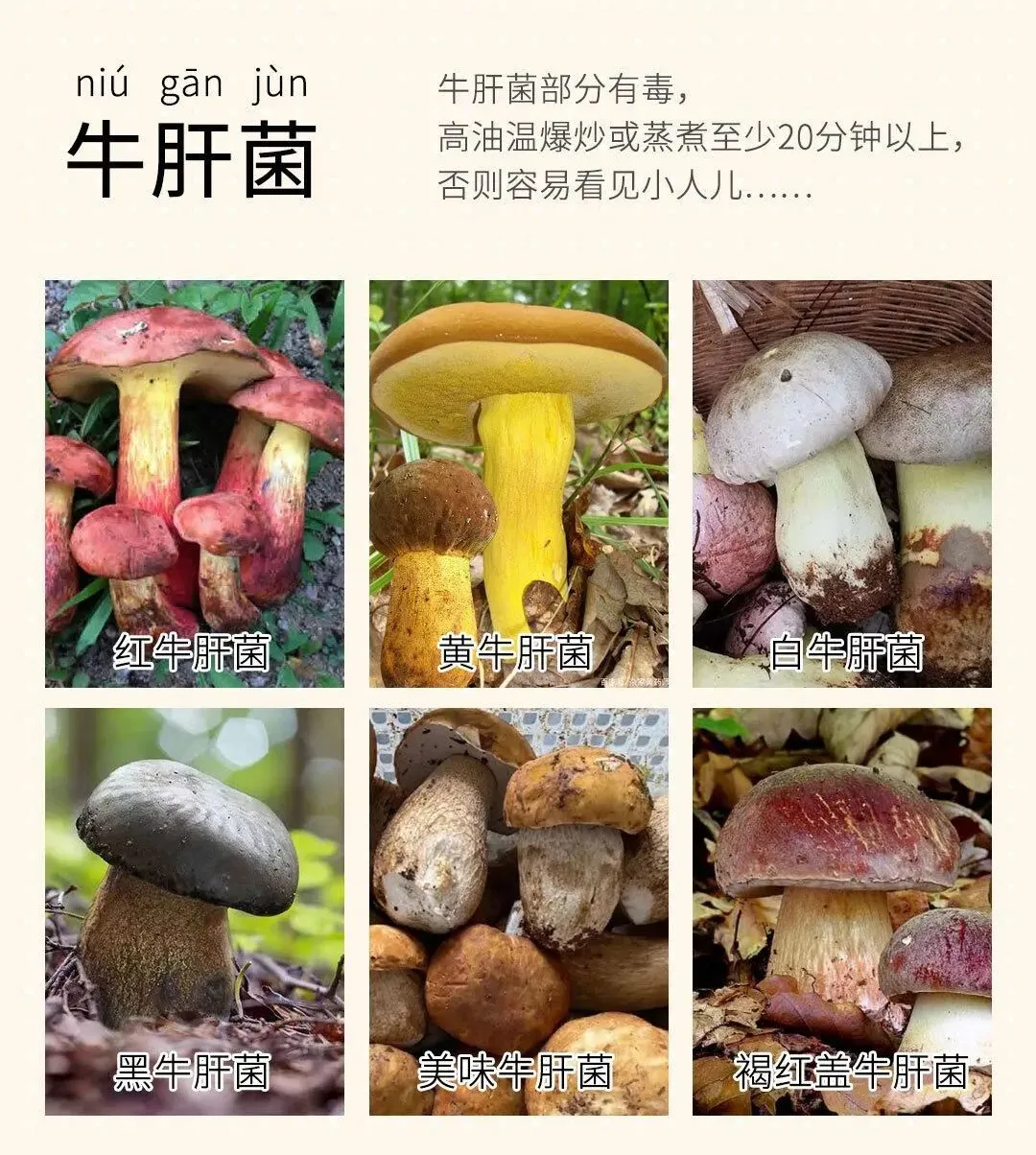

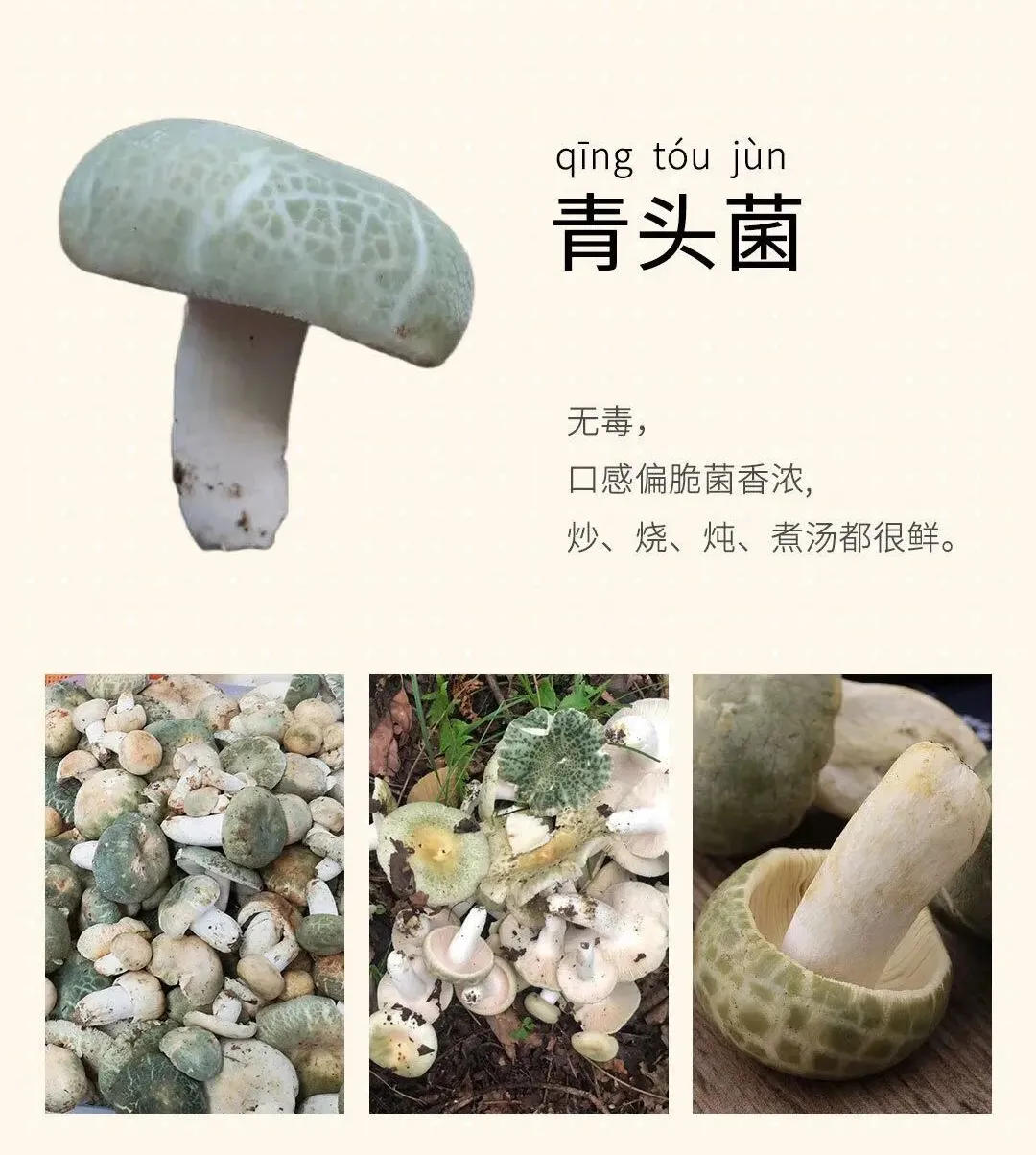

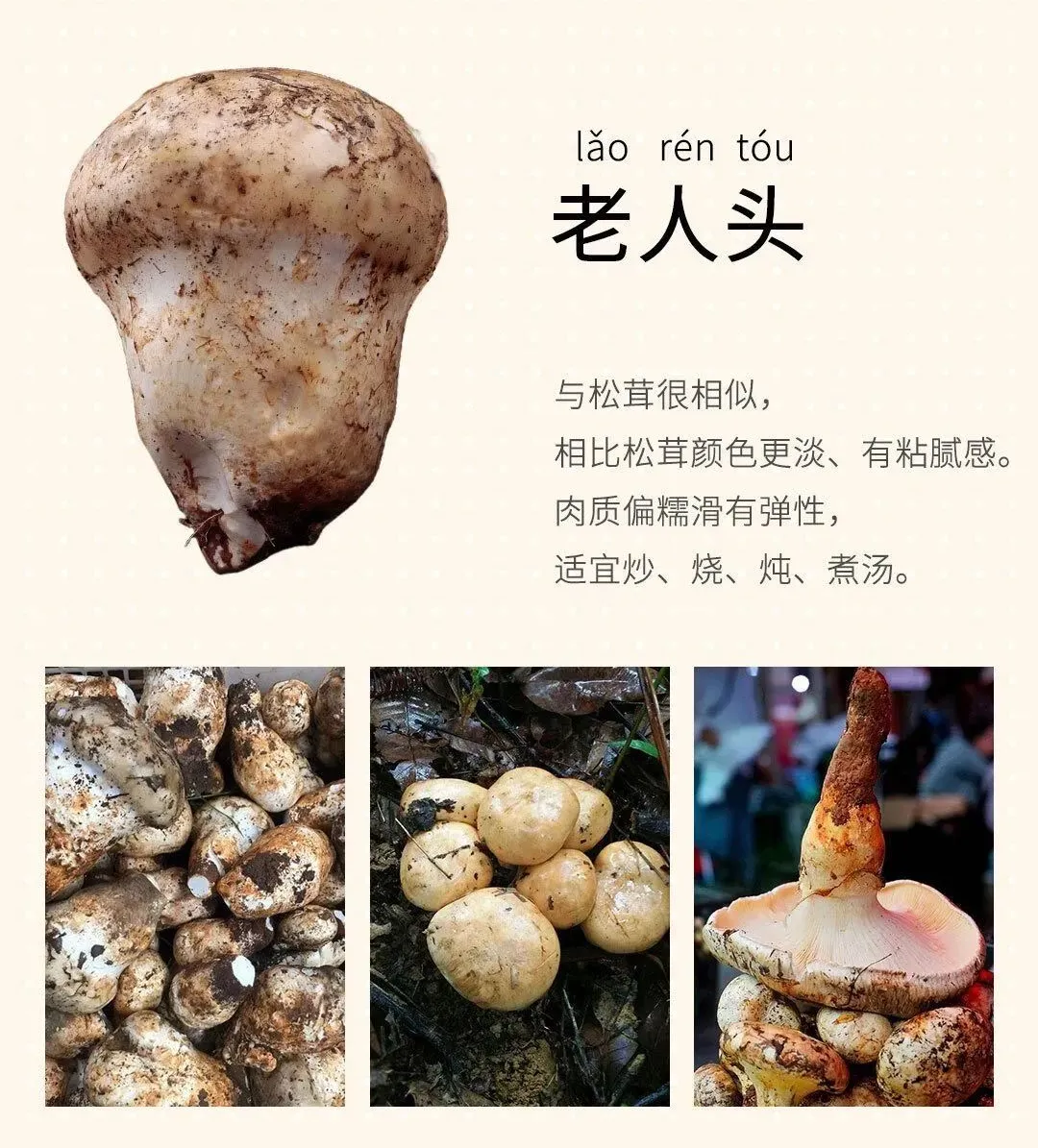

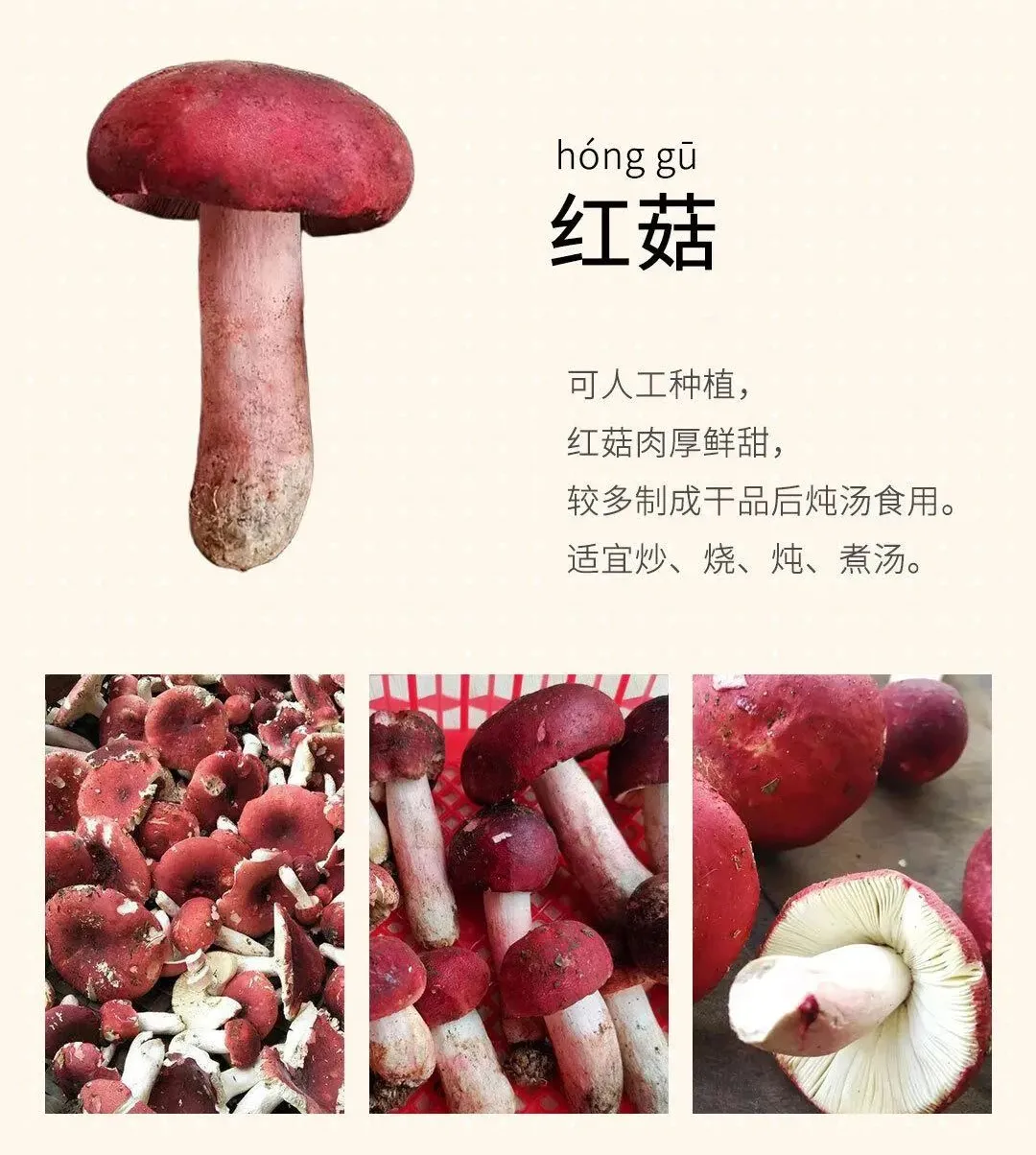

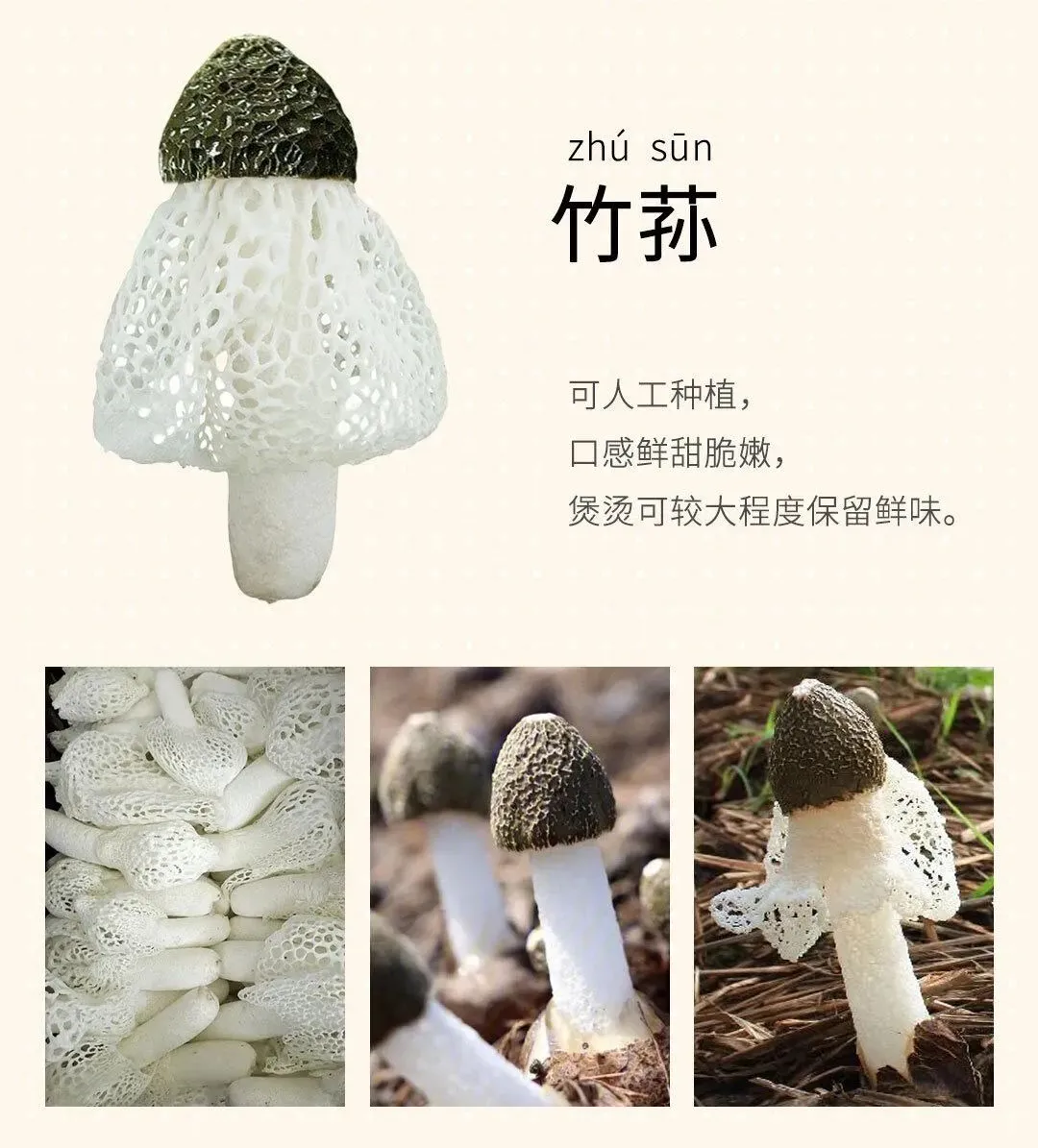

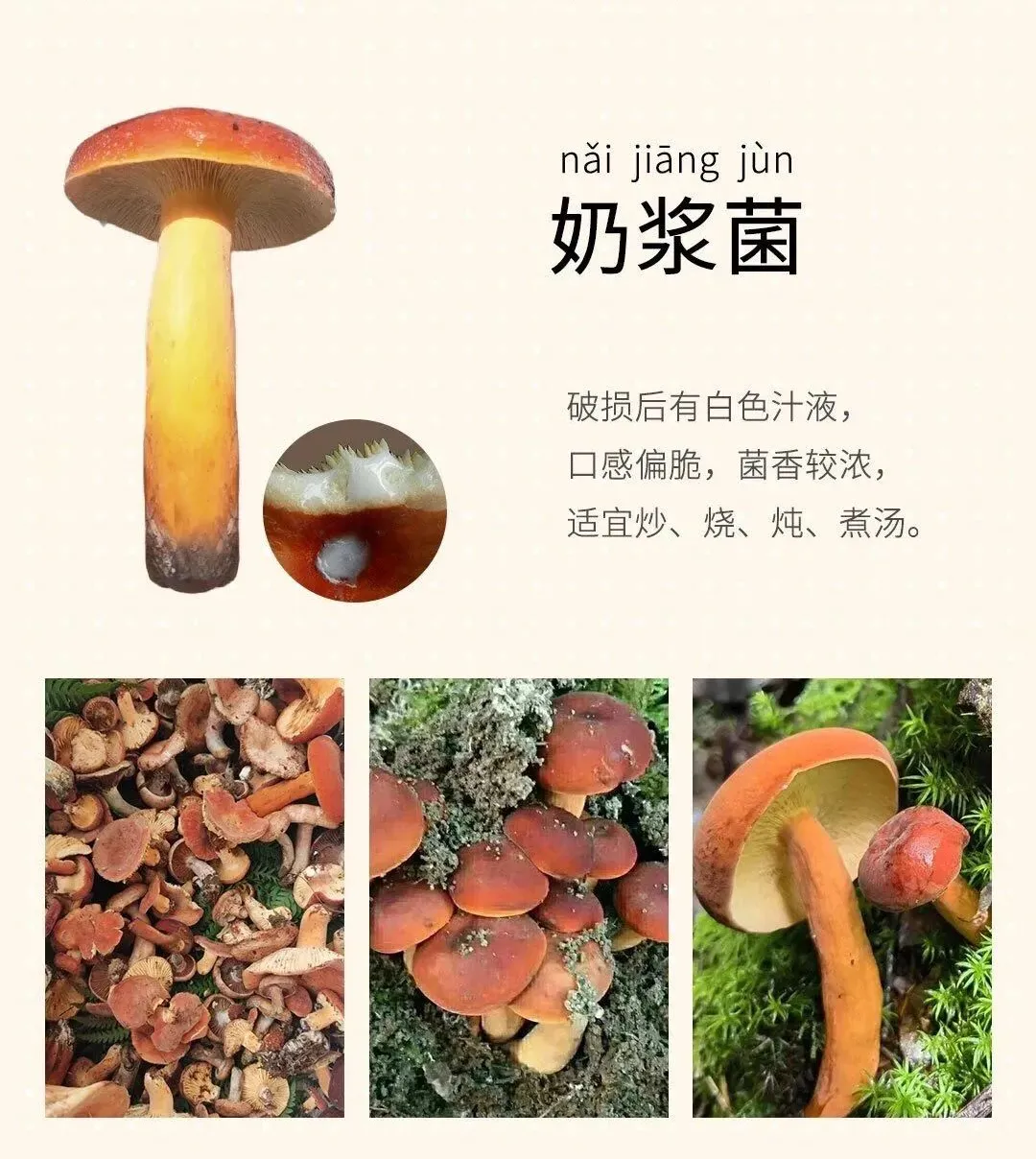

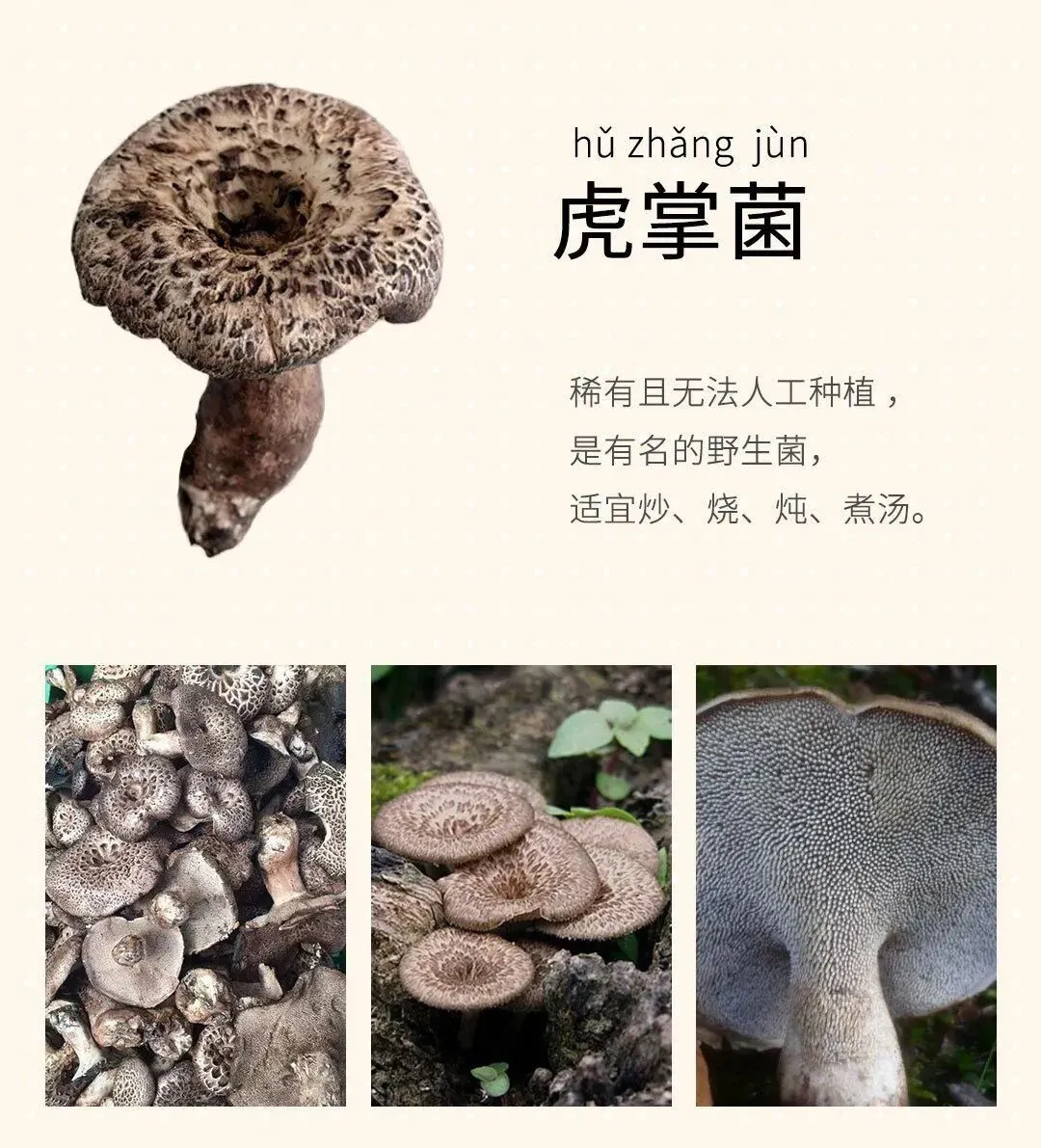

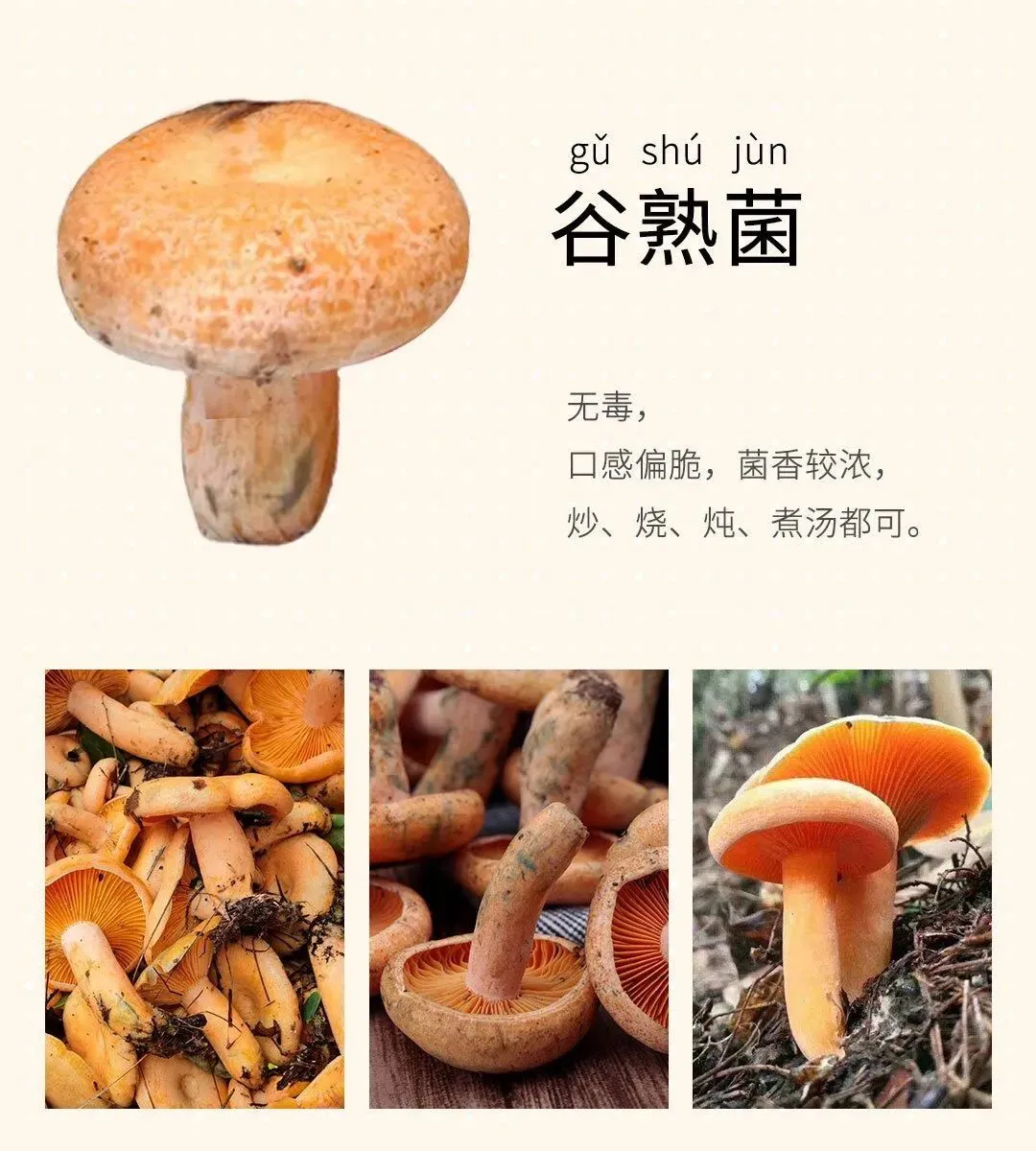

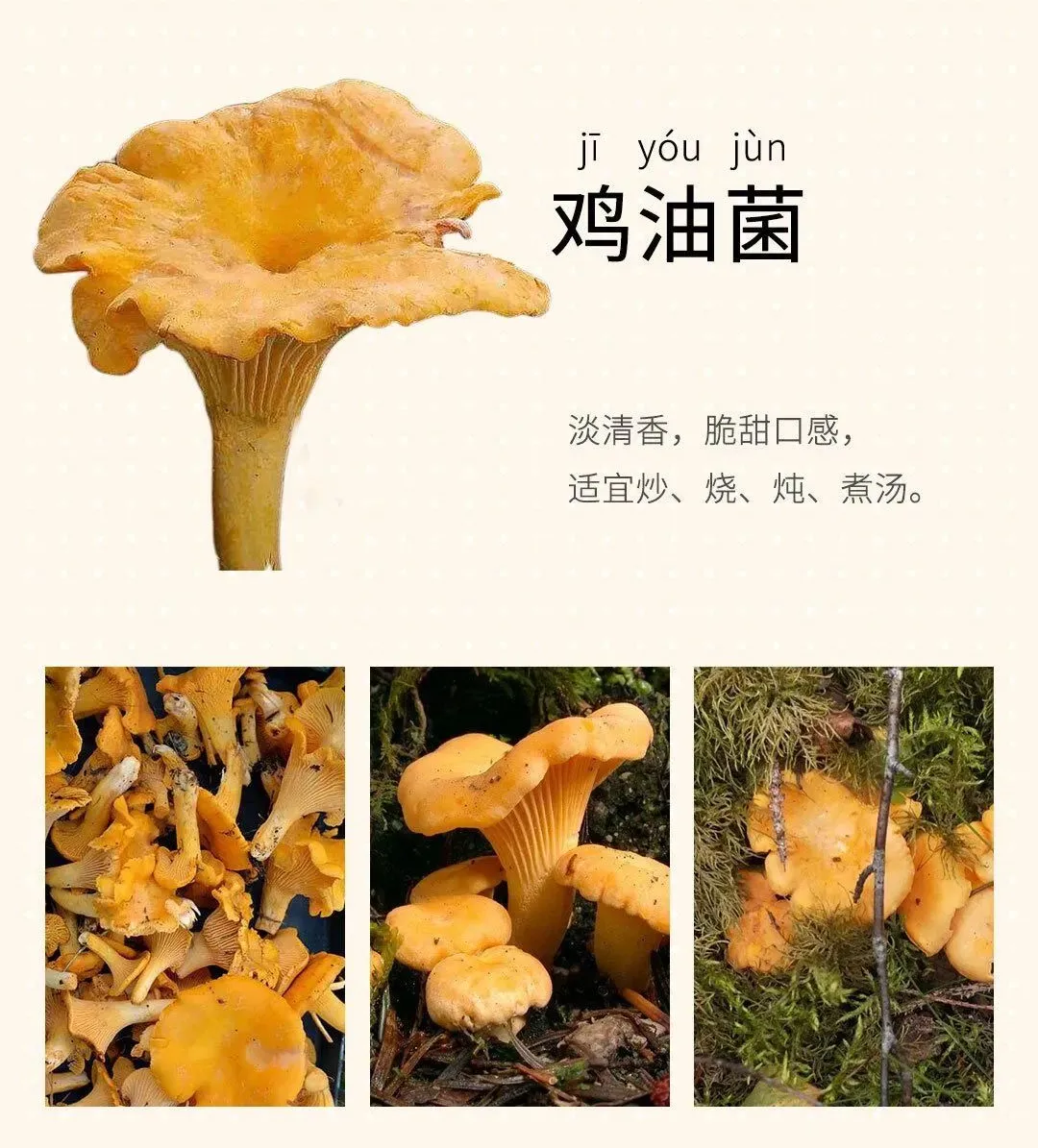

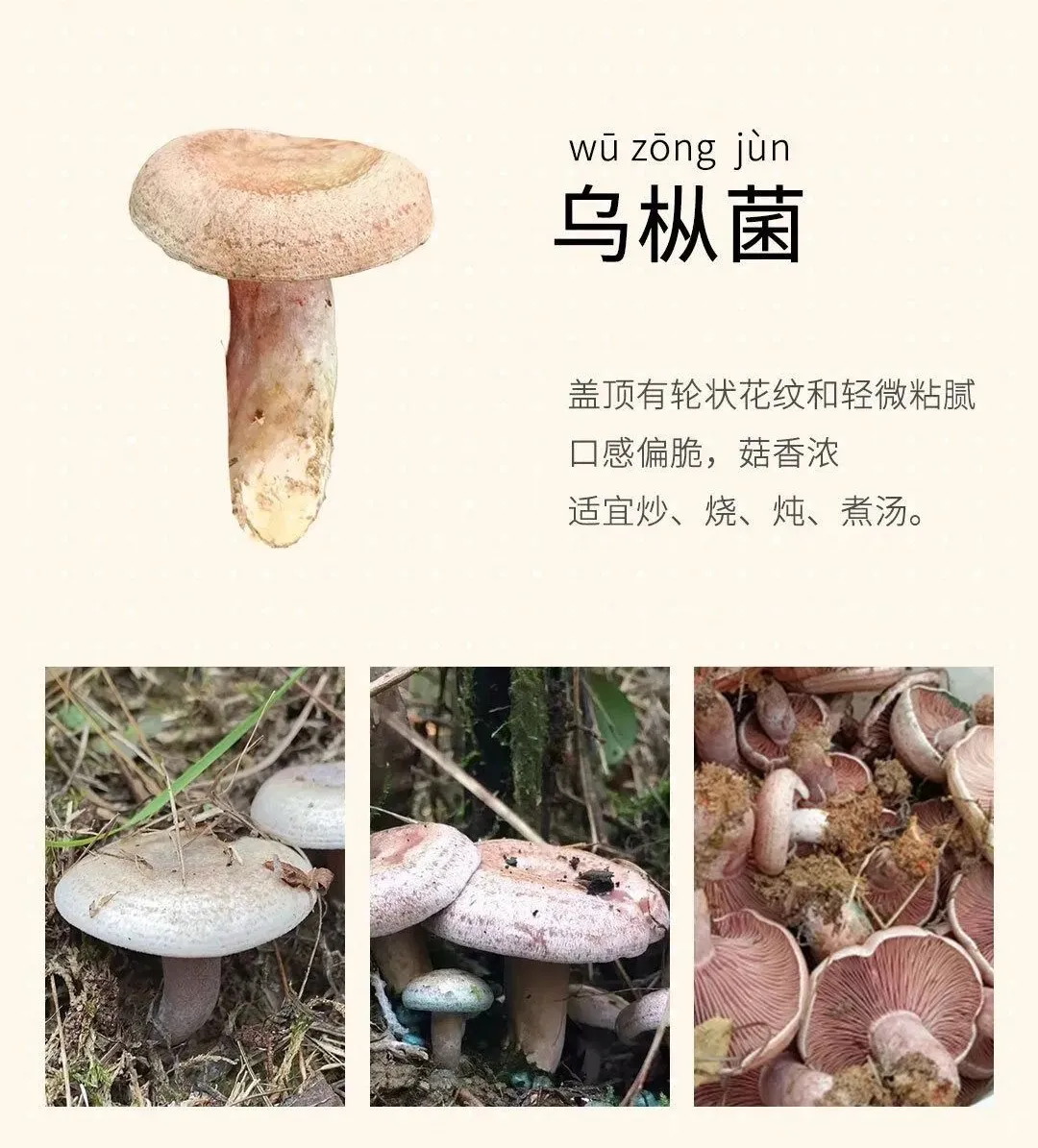

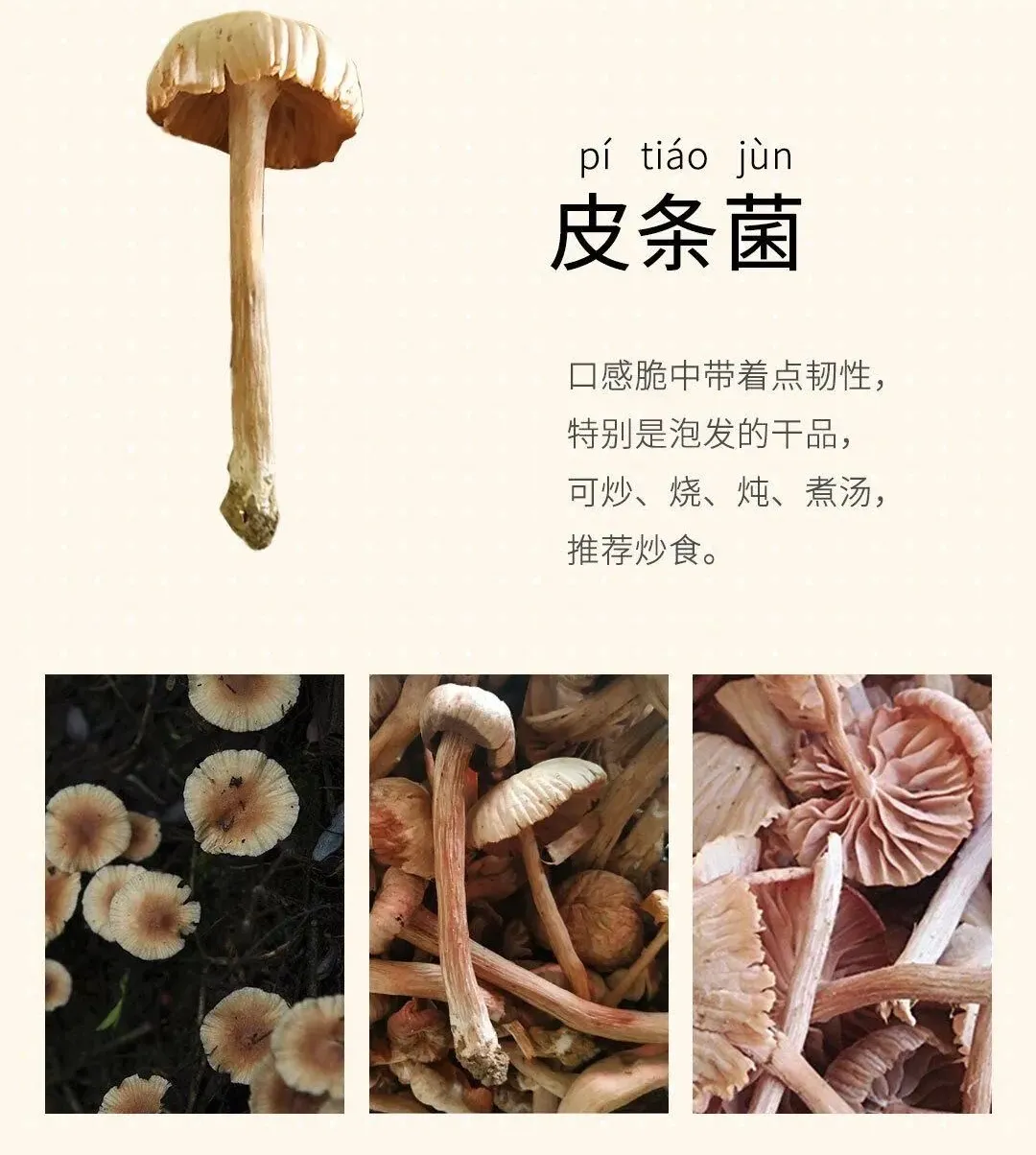

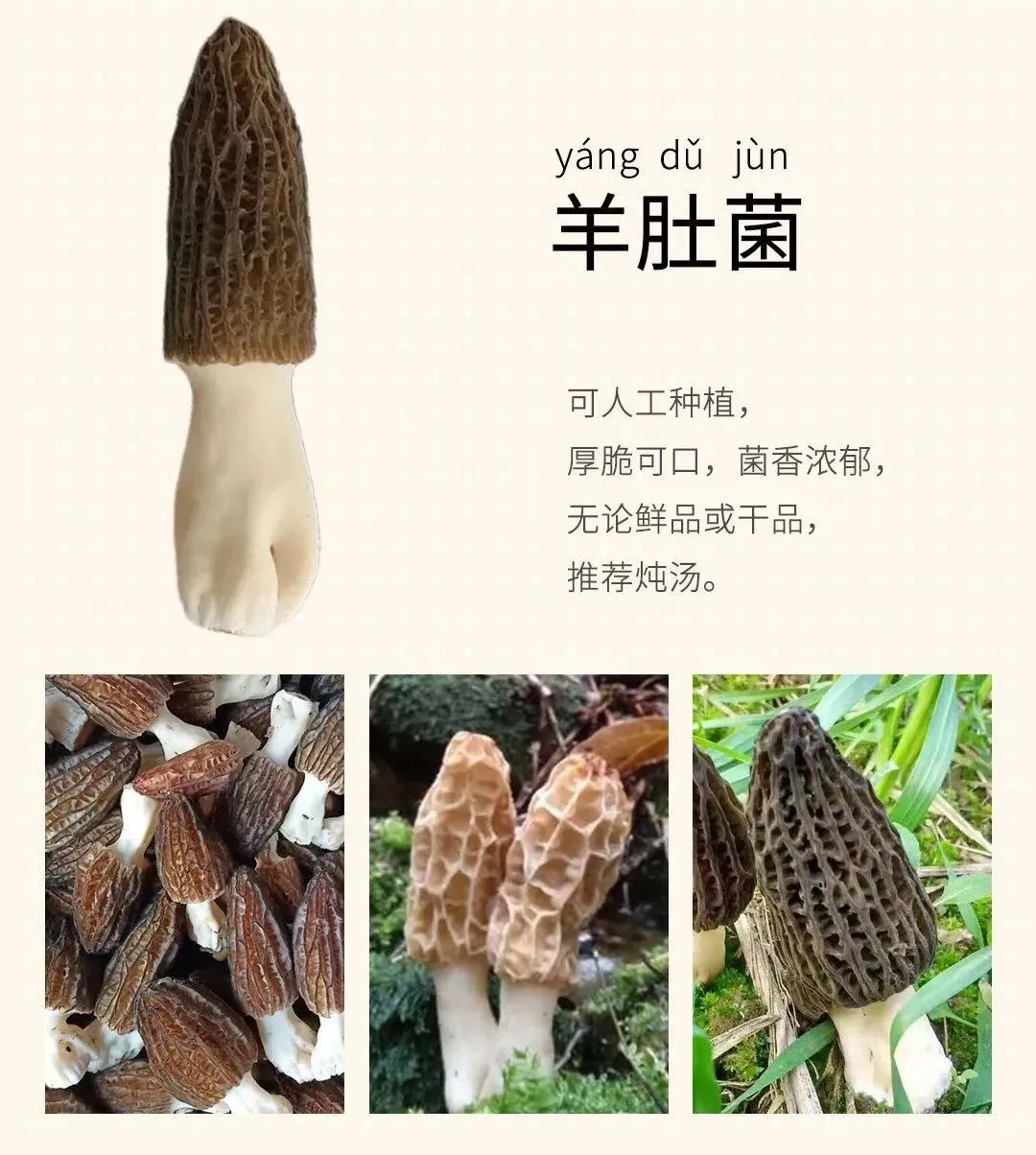

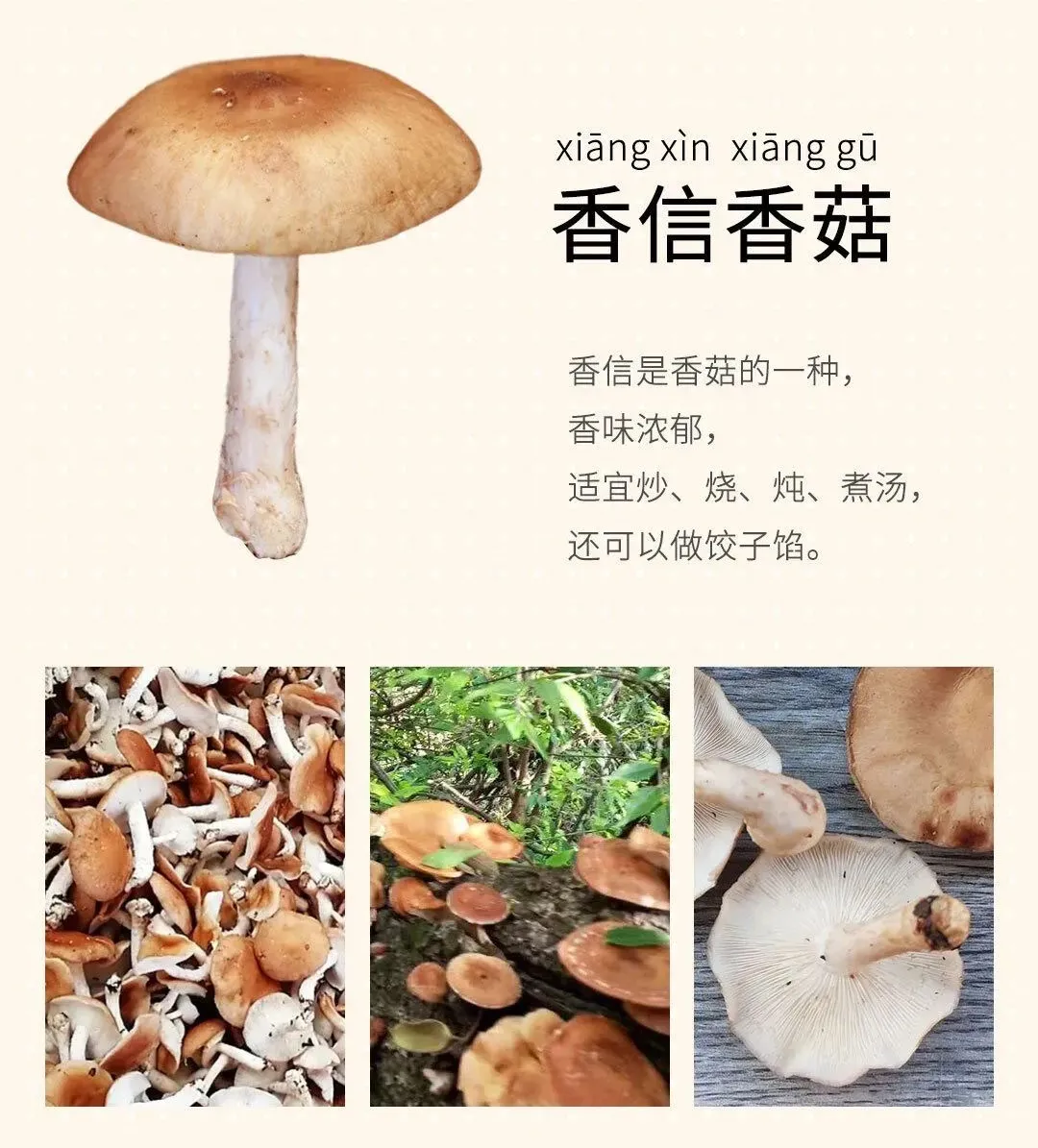

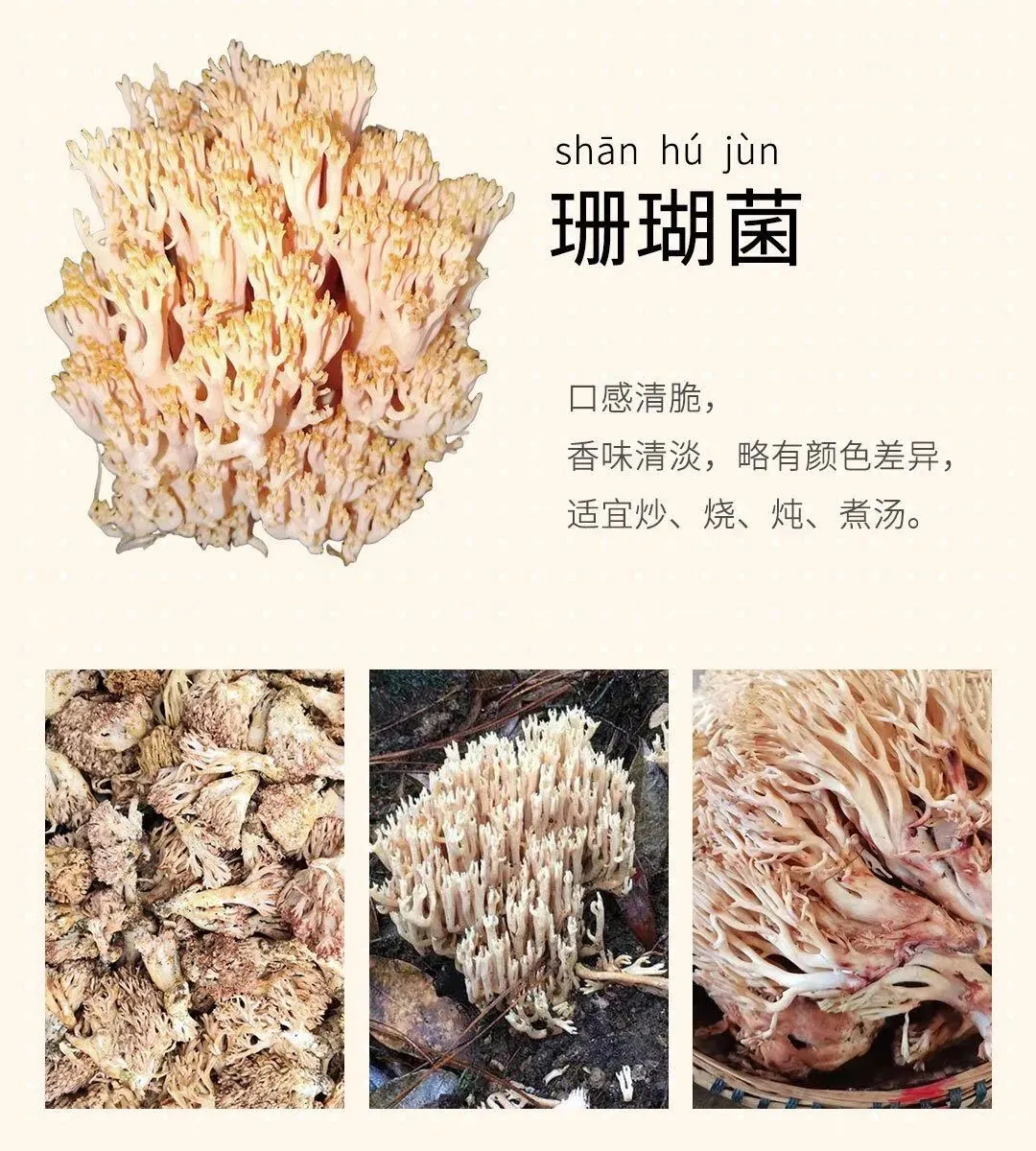

野生菌好吃,但可不好拾!要是没有经验,到山上走半天说不定都拾不着一朵,或者走半天尽是拾一些不能吃的菌!下面山地君来给大家科普一些大家常拾的野生菌,大家见到了千万别放过~

图源:“云南高山冷水鱼”微信公众号

02、云南为何盛产野生菌?

这得益于云南得天独厚的自然条件。

在海拔方面,云南地处云贵高原,山地、峡谷与盆地相互交错,海拔落差大,从最低76.4米到最高6740米,垂直落差超过6000米。这种显著的地形特征使得不同海拔区域的温度、湿度和光照条件各异,为各类野生菌提供了多元化的生长环境。

在气候方面,云南属亚热带-热带季风气候,年平均气温10℃至22℃,年均降雨量800至1600毫米,且分布相对均匀。野生菌的孢子传播与萌发,需要充沛的降雨和较大的空气湿度,且多数品种在15至25℃的环境中生长最佳。这种冬季无严寒、夏季无酷暑,湿润的环境非常适合真菌全年缓慢生长。综合来看,云南在海拔落差、气温条件和降雨特征等方面更为优越,因此更能为野生菌提供更理想的生长环境。

云南野生菌 图源:纪录片《食在云南》

然而,近年来云南频发的干旱和暴雨等极端天气对野生菌的生长也带来了不利影响。在雨水充足的情况下,云南的野生菌通常自5月入夏便开始生长;但在干旱时期,由于降雨量不足,野生菌的出菌时间会相应推迟。而持续的暴雨不仅会影响采摘活动,还会延缓野生菌的生长周期,甚至导致部分野生菌被雨水浸泡或冲刷,从而影响其品质和口感。

03、野生菌为何会如此鲜美呢?

这背后隐藏着一套复杂而精妙的“味道密码”。

氨基酸是野生菌鲜味的基础来源。在野生菌中,含有多种游离氨基酸,如谷氨酸、天冬氨酸等。其中,谷氨酸是重要的鲜味氨基酸,它在自然界中广泛存在,是形成食物鲜美味道的主要物质之一。当人们食用野生菌时,谷氨酸与舌头上的相关受体结合,立即触发特殊信号,让人感受到第一波鲜美的冲击。

核苷酸则是“鲜”这一味道的“加强剂”。野生菌中含有丰富的核苷酸,如肌苷酸、鸟苷酸等。这些核苷酸本身具有一定的鲜味,但更重要的是,它们能与氨基酸产生协同作用,使这种能促进人类唾液分泌的滋味得到显著增强。

鲜味肽是近年来在野生菌中发现的另一类重要鲜味成分。它们是由氨基酸通过肽键连接而成的化合物,具有独特的味道。与游离氨基酸和核苷酸不同,鲜味肽的“鲜”更加复杂多样,能够带来持久而丰富的味觉体验。有些鲜味肽还具有一定的生理活性,对人体健康有益。

此外,野生菌中还含有其他一些挥发性物质和非挥发性物质,它们共同构成了野生菌的风味体系。例如,一些挥发性醛类、酮类化合物为野生菌带来了清新的香气,而多糖、矿物质等成分则为口感和营养加分。正是这些成分的相互配合、协同作用,才造就了野生菌令人陶醉的鲜美味道,让人们对它爱不释口。

04、一把“夺命伞”的自白

嘘…别被这山林间的宁静欺骗了。在云南这片孕育着丰富野生菌资源的土地上,超过200种毒菌如同“伪装者”隐匿其间,与可食用菌共享生长环境。它们形态逼真,辨识难度极高,稍有不慎误食,便可能酿成致命后果。

云南常见毒菌 图源:中国科学院昆明植物研究所

05、菌子“致命武器库”,中毒绝非玩笑

“红伞伞,白杆杆,害人的毒蘑菇你可别馋馋!”野生菌中毒远非网络调侃的“见小人”奇幻体验,而是可能导致人体系统全面崩溃的严重健康事件。中毒类型多样,危害巨大。

胃肠炎型(最常见):由青褶伞等引起。剧烈恶心、呕吐、腹痛、水样腹泻,可致脱水、休克。

神经精神型(易被娱乐化,实则危险):如见手青未熟透引发。除胃肠症状,更出现幻视、幻听、行为失控,易导致意外伤害。

肝肾功能损害型(无声杀手):由致命鹅膏、灰花纹鹅膏等引发。含鹅膏毒肽,破坏肝细胞。经历“肠胃炎期-假愈期-内脏损伤期”,病死率极高!

横纹肌溶解型(极高致死率):主要由亚稀褶红菇引发。毒素破坏肌肉细胞膜。1小时内恶心呕吐,6-12小时后肌肉剧痛、酱油色尿,可致死。

溶血型:常由生食/未熟透的赭鹿花菌引起(含鹿花毒素)。破坏红细胞,导致贫血、黄疸、血尿、肾衰竭。

光过敏型(罕见):由叶状耳盘菌(假木耳)引发。误食后1-2天,暴露皮肤红肿、刺痛、水疱(形如“猪嘴”),需严格避光。

06、不做“菇”勇者,听劝

野生菌虽然美味却也暗藏杀机,然而世上并没有可供准确区分有毒蘑菇和无毒蘑菇的简单办法。云南有900余种食用菌和200余种毒菌,要将这些毒菌从众多野生食用菌中准确区分出来十分困难,民间识别毒菌的方法往往不可靠、不可信。

有的方法常常只适用于个别物种,没有普遍适应性。关于食用野生菌,有以下建议:

敬畏为先,不盲目采食:不轻信“老经验”,不采食不熟悉或难以辨别的菌类,尤其避开上述剧毒种类及其易混淆种。牢记《云南常见毒菌》图谱,它是识别毒菌的“生死簿”。食用前务必保留菌样:食用前拍照或留存少量生菌样本,为可能的救治提供关键依据。摒弃错误验毒法:“银针试毒”“大蒜变色”等民间土法完全无效,不可信!

警惕加工储存风险:未炒熟透的菌毒素犹存;即使炒熟后冰冻保存,毒素也可能“复活”或未完全分解,食用仍有中毒风险!

中毒急救:食用后任何不适,立即催吐!携带剩余食物及生菌样本,第一时间送医! 分秒必争!

利用新科技:可考虑使用鹅膏毒素快速测试卡(已由云南省产品质量监督检验研究院开发)进行辅助检测(约5分钟出结果)。

云南的菌子,确实是自然的诗篇。但诗行间,潜伏着我这样的“夺命注脚”。想安全地年复一年品味这份鲜美?收起你们的盲目自信和侥幸心理!别信什么“老经验”,别贪图什么“野路子”。每一次“尝鲜”,都可能变成致命的“尝险”。

本文由国际山地旅游联盟“两微一网”综合整理

部分图源网络仅供分享 如侵删

一审:袁佳利

二审:鲍港

三审:张翼晶